传承工匠精神!在“中国非物质文化遗产”欣赏

时间:2025-10-26 12:30 作者:bet356在线官方网站

沧州运河沿线英雄。千年运河源源不断地流淌,不仅孕育了沧州“武术之乡”的雄伟,也孕育了吴桥“杂技之乡”的辉煌。数千年。

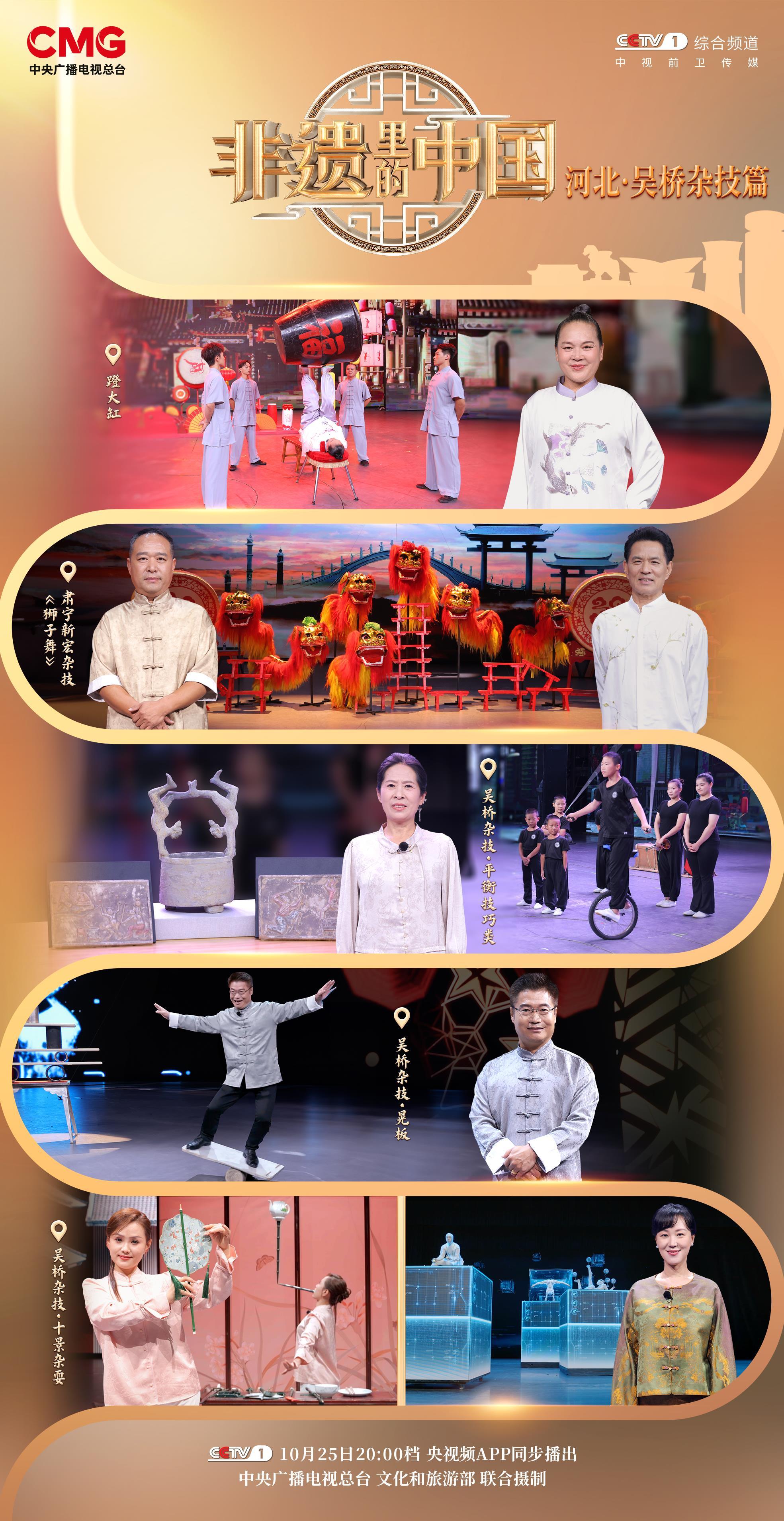

由中央电视台与文化和旅游部联合制作的大型文化节目《中国非物质文化遗产》将于10月25日20:00在中央电视台综合频道(CCTV-1)播出,并在中央电视台全网独播。

本期节目我们将探访“杂技之乡”河北省沧州市吴桥县。主台主持人中国文物协会专家委员会主任委员龙岩、故宫博物院学术委员会主任项子祥、演员于毅将跟随非物质文化遗产,亲身体验非物质文化遗产的技术水准和传奇色彩。运动背后隐藏的故事。

苏宁新红杂技《舞狮》

河北省是北狮的发源地,舞狮传统可以追溯到唐代。白居易在《西凉戏》中写下一首诗,题为《西凉戏:胡人冒充狮子》,其中记录了胡人冒充狮子的情景。河北北狮形象逼真。舞狮者从上到下、里里外外都穿着统一的服装。他们专注于人类和狮子的融合。模仿狮子的面部表情和动作,具有非凡的力量和动力。

北方之狮的传统从未停止。河北省沧州市肃宁新鸿杂技“舞狮”代表性传承人张新鸿先生,已在肃宁市免费学习16年。他们每年培训舞狮员100多名,表演200多场,在国内外留下了浓墨重彩的一笔。ly。河北省杂技团团长魏银旭创作的《狮子跳九州》荣获中国第20届五晓国际杂技艺术节金狮奖。传统与创新齐头并进,让北市充满生机与魅力。

五桥/振动板杂技。

摇板起源于Gokyo,是一种非常具有代表性的平衡技巧。 20世纪60年代,20名来自坦桑尼亚的年轻人漂洋过海来到奥京桥学习杂技。四年后,他们完成学业回到中国。后来,他创办了杂技学校,并逐步将他在中国学到的精湛技艺传授给学生。穆罕默德当时也是他的学生之一。中国杂技的种子在非洲生根发芽,与当地特色相融合,最终形成了独特的摇板表演风格。

吴乔的摇摆杂技表演强调“越动越动”。演员们必须跟随脚下晃动的圆管,找到唯一恒定的节奏。所有的起伏都是努力的结果。从一到六,最底层的演员不仅要承受700到800公斤的重量,而且还是整个团队的“中枢平衡”。跳舞不是一件容易的事,当木板晃动时,不仅很难保持身体平衡,而且会感到恐惧和害怕。 思想上的干扰也会影响你的行动。你可以看到,平衡的不仅是身体,还有心灵状态。

中国吴桥国际杂技艺术节创办于1987年,为中国杂技艺术走向世界搭建了舞台,成为中外艺术深度交流的窗口。吴桥杂技舞蹈不仅是杂技艺术,更体现了中国非物质文化遗产超越山海、生根发芽、传承至今的力量。代代相传。

杂技五桥/杂技十景

五桥杂技、十景杂耍在唐代就有记载。相传唐玄宗曾在勤政楼听百戏。有一位名叫王的艺人,善于用一根百尺长的竿子,在竿子上堆木头,堆成一座仙山。古诗《皇后戴关颂》、“楼前百新戏竞,唯独长棍妙媚”,是对吴桥十景杂技杂耍的经典赞颂。

吴桥杂技团和石溪杂耍的主要配件是两根棍子。横杆末端有浅咬痕,竖杆顶部有浅槽。演员用牙齿咬住一端,托起另一端,将盘子和碗稳稳地放在上面。关键是要转动你的眼睛、头部、颈部和躯干用单一的力量。从“嘴戏”、“头戏”到现代创新的表演,吴桥杂技和杂耍以手杖、水壶、扇子等日常用具为道具,成为吴桥杂技独特的艺术符号。

节目中,来自河北省沧州市的吴桥杂技、十景壶等擂台代表传承人王世池表演了一个将装满100度开水的茶壶含在嘴里的绝技,让观众大吃一惊。王娜娜从10岁开始就在学校日复一日地练习武术,已经有20多年了。即使他的嘴被磨破了,他的力气也耗尽了,他也永远不会放弃,因为他将一生传承他的技艺。五桥十景杂技在这里,不仅是技艺的展示,更是匠心的传承。

大坦克踏板

在古代,蹬踏技艺是胡人的“常演”。歌剧的数量。北宋《东京梦华录》中,蹬踏技术作为一种独立的表演形式被记载,为当时的市井习俗作了注脚。在大水池里划船的人通常是女性,其特点是“以柔克刚”的强烈对比之美。大型坦克通常重约200公斤。表演不仅有“跑”、“抓”,还有爬水族馆底、下山等复杂的动作。每个动作都需要演员很大的力量和平衡能力。演出现场,演员尤一坐在球棒上,河北省代表性接班人魏春华登台表演“磨风”。球棒缓缓旋转,于毅不断被“踢”,足见其踢球的威力和技巧。

在魏春华的家族里,蹬踏艺术代代相传。卫琼从小ua受到家庭的影响,喜欢骑自行车。在练习中经历了重重困难后,他们终于控制住了大坦克的重量,并逐渐增加。表现不仅是对腿部力量和平衡能力的考验,更是对长期训练和身体控制力的综合考验。

“踮脚蹬,山河弯曲,日月之轮飞鱼缸底”。在大型水族箱中踩踏的景象,不仅具有震撼的视觉冲击力,更带来了时光赋予的力与美的传奇。观众们惊叹于技艺,感受到了这一代代相传的传统表演艺术的原创性和精神。

Gokyo 的平衡技能/特技类别

“百戏”是古代歌舞、杂技的总称,西汉时期已颇具规模。 《汉书·时罗尼》汉武帝的臣子中记载:“元丰三年春,方圆三百里。‘万民皆来观戏’的记载甚少。”这幅画描绘了汉武帝宴请各国使节时所表演的宫廷杂技盛况。

表演场地上,手持、空中吊环、空中飞人、转盘、空竹、花棍等平衡技巧节目依次表演,生动地再现了“百戏院”的风采。

五桥杂技的传承是从“99岁几乎走路”的孩子开始的,任何人都可以上台表演。如今的杂技表演,融入了汉代绘画和乐舞人物的动作元素(如翻身、倒立等),力求还原古代戏曲风格。现场,主持人龙彦变身“汉代陶瓷人物主持人”,模仿《西汉彩绘人物姿势》拉开帷幕,年轻演员们大显身手,为现代舞台上的古老戏曲注入了新的活力。

在“杂技之母”、河北省吴桥杂技平衡技术代表性传承人刁桂花的指导下,吴桥杂技更加火热。他教过 1500 多名学生,并免费资助 16 名儿童。她将他们的命运从“异地”改变为“前进”,点燃了他们心中的文化之火。吴桥杂技团不仅是一张绚丽的艺术名片,更是一代又一代杂技团奉献一生的精神遗产。

10月25日20:00,《中国非物质文化遗产》将在主频道(CCTV-1)播出,表演吴桥绝技再现“百戏”风格,听技艺传承人讲耐心、讲爱心,正是非物质文化遗产更新的美妙时刻。

沧州运河沿线英雄。千年运河源源不断地流淌,不仅孕育了沧州“武术之乡”的雄伟,也孕育了吴桥“杂技之乡”的辉煌。数千年。

由中央电视台与文化和旅游部联合制作的大型文化节目《中国非物质文化遗产》将于10月25日20:00在中央电视台综合频道(CCTV-1)播出,并在中央电视台全网独播。

本期节目我们将探访“杂技之乡”河北省沧州市吴桥县。主台主持人中国文物协会专家委员会主任委员龙岩、故宫博物院学术委员会主任项子祥、演员于毅将跟随非物质文化遗产,亲身体验非物质文化遗产的技术水准和传奇色彩。运动背后隐藏的故事。

苏宁新红杂技《舞狮》

河北省是北狮的发源地,舞狮传统可以追溯到唐代。白居易在《西凉戏》中写下一首诗,题为《西凉戏:胡人冒充狮子》,其中记录了胡人冒充狮子的情景。河北北狮形象逼真。舞狮者从上到下、里里外外都穿着统一的服装。他们专注于人类和狮子的融合。模仿狮子的面部表情和动作,具有非凡的力量和动力。

北方之狮的传统从未停止。河北省沧州市肃宁新鸿杂技“舞狮”代表性传承人张新鸿先生,已在肃宁市免费学习16年。他们每年培训舞狮员100多名,表演200多场,在国内外留下了浓墨重彩的一笔。ly。河北省杂技团团长魏银旭创作的《狮子跳九州》荣获中国第20届五晓国际杂技艺术节金狮奖。传统与创新齐头并进,让北市充满生机与魅力。

五桥/振动板杂技。

摇板起源于Gokyo,是一种非常具有代表性的平衡技巧。 20世纪60年代,20名来自坦桑尼亚的年轻人漂洋过海来到奥京桥学习杂技。四年后,他们完成学业回到中国。后来,他创办了杂技学校,并逐步将他在中国学到的精湛技艺传授给学生。穆罕默德当时也是他的学生之一。中国杂技的种子在非洲生根发芽,与当地特色相融合,最终形成了独特的摇板表演风格。

吴乔的摇摆杂技表演强调“越动越动”。演员们必须跟随脚下晃动的圆管,找到唯一恒定的节奏。所有的起伏都是努力的结果。从一到六,最底层的演员不仅要承受700到800公斤的重量,而且还是整个团队的“中枢平衡”。跳舞不是一件容易的事,当木板晃动时,不仅很难保持身体平衡,而且会感到恐惧和害怕。 思想上的干扰也会影响你的行动。你可以看到,平衡的不仅是身体,还有心灵状态。

中国吴桥国际杂技艺术节创办于1987年,为中国杂技艺术走向世界搭建了舞台,成为中外艺术深度交流的窗口。吴桥杂技舞蹈不仅是杂技艺术,更体现了中国非物质文化遗产超越山海、生根发芽、传承至今的力量。代代相传。

杂技五桥/杂技十景

五桥杂技、十景杂耍在唐代就有记载。相传唐玄宗曾在勤政楼听百戏。有一位名叫王的艺人,善于用一根百尺长的竿子,在竿子上堆木头,堆成一座仙山。古诗《皇后戴关颂》、“楼前百新戏竞,唯独长棍妙媚”,是对吴桥十景杂技杂耍的经典赞颂。

吴桥杂技团和石溪杂耍的主要配件是两根棍子。横杆末端有浅咬痕,竖杆顶部有浅槽。演员用牙齿咬住一端,托起另一端,将盘子和碗稳稳地放在上面。关键是要转动你的眼睛、头部、颈部和躯干用单一的力量。从“嘴戏”、“头戏”到现代创新的表演,吴桥杂技和杂耍以手杖、水壶、扇子等日常用具为道具,成为吴桥杂技独特的艺术符号。

节目中,来自河北省沧州市的吴桥杂技、十景壶等擂台代表传承人王世池表演了一个将装满100度开水的茶壶含在嘴里的绝技,让观众大吃一惊。王娜娜从10岁开始就在学校日复一日地练习武术,已经有20多年了。即使他的嘴被磨破了,他的力气也耗尽了,他也永远不会放弃,因为他将一生传承他的技艺。五桥十景杂技在这里,不仅是技艺的展示,更是匠心的传承。

大坦克踏板

在古代,蹬踏技艺是胡人的“常演”。歌剧的数量。北宋《东京梦华录》中,蹬踏技术作为一种独立的表演形式被记载,为当时的市井习俗作了注脚。在大水池里划船的人通常是女性,其特点是“以柔克刚”的强烈对比之美。大型坦克通常重约200公斤。表演不仅有“跑”、“抓”,还有爬水族馆底、下山等复杂的动作。每个动作都需要演员很大的力量和平衡能力。演出现场,演员尤一坐在球棒上,河北省代表性接班人魏春华登台表演“磨风”。球棒缓缓旋转,于毅不断被“踢”,足见其踢球的威力和技巧。

在魏春华的家族里,蹬踏艺术代代相传。卫琼从小ua受到家庭的影响,喜欢骑自行车。在练习中经历了重重困难后,他们终于控制住了大坦克的重量,并逐渐增加。表现不仅是对腿部力量和平衡能力的考验,更是对长期训练和身体控制力的综合考验。

“踮脚蹬,山河弯曲,日月之轮飞鱼缸底”。在大型水族箱中踩踏的景象,不仅具有震撼的视觉冲击力,更带来了时光赋予的力与美的传奇。观众们惊叹于技艺,感受到了这一代代相传的传统表演艺术的原创性和精神。

Gokyo 的平衡技能/特技类别

“百戏”是古代歌舞、杂技的总称,西汉时期已颇具规模。 《汉书·时罗尼》汉武帝的臣子中记载:“元丰三年春,方圆三百里。‘万民皆来观戏’的记载甚少。”这幅画描绘了汉武帝宴请各国使节时所表演的宫廷杂技盛况。

表演场地上,手持、空中吊环、空中飞人、转盘、空竹、花棍等平衡技巧节目依次表演,生动地再现了“百戏院”的风采。

五桥杂技的传承是从“99岁几乎走路”的孩子开始的,任何人都可以上台表演。如今的杂技表演,融入了汉代绘画和乐舞人物的动作元素(如翻身、倒立等),力求还原古代戏曲风格。现场,主持人龙彦变身“汉代陶瓷人物主持人”,模仿《西汉彩绘人物姿势》拉开帷幕,年轻演员们大显身手,为现代舞台上的古老戏曲注入了新的活力。

在“杂技之母”、河北省吴桥杂技平衡技术代表性传承人刁桂花的指导下,吴桥杂技更加火热。他教过 1500 多名学生,并免费资助 16 名儿童。她将他们的命运从“异地”改变为“前进”,点燃了他们心中的文化之火。吴桥杂技团不仅是一张绚丽的艺术名片,更是一代又一代杂技团奉献一生的精神遗产。

10月25日20:00,《中国非物质文化遗产》将在主频道(CCTV-1)播出,表演吴桥绝技再现“百戏”风格,听技艺传承人讲耐心、讲爱心,正是非物质文化遗产更新的美妙时刻。

沧州运河沿线英雄。千年运河源源不断地流淌,不仅孕育了沧州“武术之乡”的雄伟,也孕育了吴桥“杂技之乡”的辉煌。数千年。

由中央电视台与文化和旅游部联合制作的大型文化节目《中国非物质文化遗产》将于10月25日20:00在中央电视台综合频道(CCTV-1)播出,并在中央电视台全网独播。

本期节目我们将探访“杂技之乡”河北省沧州市吴桥县。主台主持人中国文物协会专家委员会主任委员龙岩、故宫博物院学术委员会主任项子祥、演员于毅将跟随非物质文化遗产,亲身体验非物质文化遗产的技术水准和传奇色彩。运动背后隐藏的故事。

苏宁新红杂技《舞狮》

河北省是北狮的发源地,舞狮传统可以追溯到唐代。白居易在《西凉戏》中写下一首诗,题为《西凉戏:胡人冒充狮子》,其中记录了胡人冒充狮子的情景。河北北狮形象逼真。舞狮者从上到下、里里外外都穿着统一的服装。他们专注于人类和狮子的融合。模仿狮子的面部表情和动作,具有非凡的力量和动力。

北方之狮的传统从未停止。河北省沧州市肃宁新鸿杂技“舞狮”代表性传承人张新鸿先生,已在肃宁市免费学习16年。他们每年培训舞狮员100多名,表演200多场,在国内外留下了浓墨重彩的一笔。ly。河北省杂技团团长魏银旭创作的《狮子跳九州》荣获中国第20届五晓国际杂技艺术节金狮奖。传统与创新齐头并进,让北市充满生机与魅力。

五桥/振动板杂技。

摇板起源于Gokyo,是一种非常具有代表性的平衡技巧。 20世纪60年代,20名来自坦桑尼亚的年轻人漂洋过海来到奥京桥学习杂技。四年后,他们完成学业回到中国。后来,他创办了杂技学校,并逐步将他在中国学到的精湛技艺传授给学生。穆罕默德当时也是他的学生之一。中国杂技的种子在非洲生根发芽,与当地特色相融合,最终形成了独特的摇板表演风格。

吴乔的摇摆杂技表演强调“越动越动”。演员们必须跟随脚下晃动的圆管,找到唯一恒定的节奏。所有的起伏都是努力的结果。从一到六,最底层的演员不仅要承受700到800公斤的重量,而且还是整个团队的“中枢平衡”。跳舞不是一件容易的事,当木板晃动时,不仅很难保持身体平衡,而且会感到恐惧和害怕。 思想上的干扰也会影响你的行动。你可以看到,平衡的不仅是身体,还有心灵状态。

中国吴桥国际杂技艺术节创办于1987年,为中国杂技艺术走向世界搭建了舞台,成为中外艺术深度交流的窗口。吴桥杂技舞蹈不仅是杂技艺术,更体现了中国非物质文化遗产超越山海、生根发芽、传承至今的力量。代代相传。

杂技五桥/杂技十景

五桥杂技、十景杂耍在唐代就有记载。相传唐玄宗曾在勤政楼听百戏。有一位名叫王的艺人,善于用一根百尺长的竿子,在竿子上堆木头,堆成一座仙山。古诗《皇后戴关颂》、“楼前百新戏竞,唯独长棍妙媚”,是对吴桥十景杂技杂耍的经典赞颂。

吴桥杂技团和石溪杂耍的主要配件是两根棍子。横杆末端有浅咬痕,竖杆顶部有浅槽。演员用牙齿咬住一端,托起另一端,将盘子和碗稳稳地放在上面。关键是要转动你的眼睛、头部、颈部和躯干用单一的力量。从“嘴戏”、“头戏”到现代创新的表演,吴桥杂技和杂耍以手杖、水壶、扇子等日常用具为道具,成为吴桥杂技独特的艺术符号。

节目中,来自河北省沧州市的吴桥杂技、十景壶等擂台代表传承人王世池表演了一个将装满100度开水的茶壶含在嘴里的绝技,让观众大吃一惊。王娜娜从10岁开始就在学校日复一日地练习武术,已经有20多年了。即使他的嘴被磨破了,他的力气也耗尽了,他也永远不会放弃,因为他将一生传承他的技艺。五桥十景杂技在这里,不仅是技艺的展示,更是匠心的传承。

大坦克踏板

在古代,蹬踏技艺是胡人的“常演”。歌剧的数量。北宋《东京梦华录》中,蹬踏技术作为一种独立的表演形式被记载,为当时的市井习俗作了注脚。在大水池里划船的人通常是女性,其特点是“以柔克刚”的强烈对比之美。大型坦克通常重约200公斤。表演不仅有“跑”、“抓”,还有爬水族馆底、下山等复杂的动作。每个动作都需要演员很大的力量和平衡能力。演出现场,演员尤一坐在球棒上,河北省代表性接班人魏春华登台表演“磨风”。球棒缓缓旋转,于毅不断被“踢”,足见其踢球的威力和技巧。

在魏春华的家族里,蹬踏艺术代代相传。卫琼从小ua受到家庭的影响,喜欢骑自行车。在练习中经历了重重困难后,他们终于控制住了大坦克的重量,并逐渐增加。表现不仅是对腿部力量和平衡能力的考验,更是对长期训练和身体控制力的综合考验。

“踮脚蹬,山河弯曲,日月之轮飞鱼缸底”。在大型水族箱中踩踏的景象,不仅具有震撼的视觉冲击力,更带来了时光赋予的力与美的传奇。观众们惊叹于技艺,感受到了这一代代相传的传统表演艺术的原创性和精神。

Gokyo 的平衡技能/特技类别

“百戏”是古代歌舞、杂技的总称,西汉时期已颇具规模。 《汉书·时罗尼》汉武帝的臣子中记载:“元丰三年春,方圆三百里。‘万民皆来观戏’的记载甚少。”这幅画描绘了汉武帝宴请各国使节时所表演的宫廷杂技盛况。

表演场地上,手持、空中吊环、空中飞人、转盘、空竹、花棍等平衡技巧节目依次表演,生动地再现了“百戏院”的风采。

五桥杂技的传承是从“99岁几乎走路”的孩子开始的,任何人都可以上台表演。如今的杂技表演,融入了汉代绘画和乐舞人物的动作元素(如翻身、倒立等),力求还原古代戏曲风格。现场,主持人龙彦变身“汉代陶瓷人物主持人”,模仿《西汉彩绘人物姿势》拉开帷幕,年轻演员们大显身手,为现代舞台上的古老戏曲注入了新的活力。

在“杂技之母”、河北省吴桥杂技平衡技术代表性传承人刁桂花的指导下,吴桥杂技更加火热。他教过 1500 多名学生,并免费资助 16 名儿童。她将他们的命运从“异地”改变为“前进”,点燃了他们心中的文化之火。吴桥杂技团不仅是一张绚丽的艺术名片,更是一代又一代杂技团奉献一生的精神遗产。

10月25日20:00,《中国非物质文化遗产》将在主频道(CCTV-1)播出,表演吴桥绝技再现“百戏”风格,听技艺传承人讲耐心、讲爱心,正是非物质文化遗产更新的美妙时刻。